Koronare Herzkrankheit (KHK): Ursachen, Symptome, Diagnostik, Behandlung & mehr

Ein Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit bei einfacher Belastung oder Schmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen – Diese Beschwerden sollten Betroffene ernst nehmen, denn es kann sich dabei um Hinweise auf die koronare Herzkrankheit (KHK) handeln. Diese gehört zu den häufigen Herzerkrankungen in Deutschland. Dass die KHK keinesfalls harmlos ist, zeigen Zahlen des Robert Koch Instituts. 2022 starben in Deutschland mehr als 125.000 Menschen an ihr [1].

Bei der KHK kommt es zu einer zunehmenden Verengung der Herzkranzgefäße (Koronararterien). Diese versorgen den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut. Für die Diagnose und Planung der Behandlung sind bildgebende Verfahren der Radiologie wie die Computertomographie (CT) und die Magnetresonanztomographie (MRT) von zentraler Bedeutung.

Was ist die koronare Herzkrankheit?

Wichtige Fakten auf einen Blick:

- Die KHK ist eine chronische Erkrankung der Herzkranzgefäße.

- Durch eine Verengung entsteht eine Unterversorgung mit Sauerstoff im Herzmuskel.

- Die Erkrankung kann zum Herzinfarkt oder einer Herzinsuffizienz führen.

Die KHK ist die klinische Manifestation der Atherosklerose (Arterienverkalkung) an den Herzkranzgefäßen. Diese Gefäße umschließen das Herz und versorgen den Herzmuskel. Durch die Ablagerungen in den Gefäßen kommt es zu einer zunehmenden Verengung (Stenose), wodurch der Blutfluss beeinträchtigt wird.

Diese sogenannten „Plaques“ bilden sich aus Fetten, Cholesterin, Bindegewebe und Kalzium. Es kommt zu einer Verhärtung und Verengung der Gefäße. Die Bildung der Ablagerungen kann sich über viele Jahre hinziehen und lange asymptomatisch verlaufen. Schreitet die KHK fort, steht dem Sauerstoffbedarf des Herzmuskels (Myokard) kein ausreichendes Sauerstoffangebot mehr gegenüber.

Klinisch drückt sich die KHK oft als Angina pectoris (Brustenge) aus, die durch eine Minderdurchblutung des Herzmuskels ausgelöst wird. Die Beschwerden treten besonders unter Belastung auf, also dann, wenn der Herzmuskel mehr Sauerstoff benötigt. Seit 2019 wird zunehmend der Begriff chronisches Koronarsyndrom (CCS) für die stabile KHK verwendet [2].

Ursachen und Risikofaktoren für die koronare Herzkrankheit

Wichtige Fakten auf einen Blick:

- Zu den wichtigsten Einflussfaktoren gehört die Atherosklerose.

- Kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Rauchen und Bluthochdruck beeinflussen den Krankheitsprozess.

- Das Risiko der Entstehung einer KHK steigt mit zunehmendem Alter an.

Die KHK ist eine multifaktorielle Herzerkrankung, die sich als zentrales Element auf die Atherosklerose zurückführen lässt. Die Mechanismen, die zur Entstehung von Atherosklerose (Atherogenese) führen, sind komplex und noch nicht vollständig erforscht. Ausgangspunkt für die Entstehung sind Schäden oder Funktionsstörungen des Endothels (innere Auskleidung der Gefäßwände). Infolgedessen gelangen LDL-Moleküle (Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin) in die Gefäßwand, wo oxidative Prozesse und chronische Entzündungsreaktionen zur Bildung der Plaques führen.

Verschiedene kardiovaskuläre Risikofaktoren begünstigen die Entstehung und das Fortschreiten der KHK. Zu den wichtigsten gehören

- Rauchen (schädigt das Endothel),

- arterielle Hypertonie (belastet die Gefäßwände),

- Fettstoffwechselstörungen (insbesondere erhöhte LDL-Cholesterin-Werte),

- Diabetes mellitus (krankhaft erhöhte Blutzuckerwerte können Gefäßschäden fördern),

- Übergewicht, Bewegungsmangel und Adipositas,

- Ernährung mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren.

Bei den meisten Ursachen handelt es sich um beeinflussbare Lebensstilfaktoren. Nicht beeinflussbar sind hingegen das Alter, das Geschlecht (Männer sind häufiger betroffen, nach der Menopause gleicht sich das Risiko aber an) und eine entsprechende genetische Veranlagung. Bei einer familiären Häufung von manifesten Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht ebenfalls ein erhöhtes Risiko für das Auftreten der KHK.

Besonders hoch ist die Gefährdung, wenn mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen. Fallen beispielsweise Adipositas, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck zusammen, wird von dem „metabolischen Syndrom“ gesprochen. Weiterhin werden psychosoziale Faktoren wie chronischer Stress, Depressionen und soziale Isolation als Risikofaktoren diskutiert (Stresshormone haben einen negativen Einfluss auf die Gefäßgesundheit). Chronische Entzündungen im Körper scheinen ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung der Atherosklerose zu spielen.

Symptome der koronaren Herzkrankheit

Wichtige Fakten auf einen Blick:

- Anfangs zeigen sich in der Regel keine bzw. kaum Symptome.

- Die Angina pectoris ist eines der wesentlichen Anzeichen für das Vorliegen einer KHK.

- Besonders gefährlich ist die Entwicklung einer instabilen Angina pectoris.

Eine KHK kann grundsätzlich asymptomatisch, also ohne typische Krankheitszeichen, auftreten. Häufig macht sich die KHK aber über ein Enge- bzw. Druckgefühl und Brennen hinter dem Brustbein bemerkbar. Dazu kann ein stechender Schmerz kommen. Diese Manifestation wird auch als „Angina pectoris“ bezeichnet.

Auslöser für die Beschwerden, die bis in die Schulter, den Arm und den Kiefer ausstrahlen können, sind verschiedene Trigger. Zum Beispiel kann körperliche Belastung, emotionaler Stress oder eine Temperaturänderung die Symptome verursachen. Neben den direkt mit dem Herzen assoziierten Anzeichen beschreiben Betroffene auch Schweißausbrüche und Angst als Begleiterscheinungen. Typischerweise kann der Schmerz durch die Gabe von Nitroglycerin gelindert werden.

Patienten können aber auch unter weniger typischen Symptomen leiden. Es treten unter anderem

- Atemnot (Dyspnoe),

- Übelkeit,

- Schmerzen im Oberbauch

auf. Auch das Ausbleiben von Schmerzen hinter dem Brustbein schließt die KHK in diesem Zusammenhang nicht automatisch aus, da es atypische Verläufe (stumme KHK) gibt.

Die Angina pectoris wird in verschiedene Schweregrade (CCS-Klassifikation der Canadian Cardiovascular Society) eingeteilt. Grad 0 steht für keine Beschwerden. Bei Grad I treten Beschwerden nur bei schwerer körperlicher Belastung auf. Die Grade II und III erfassen Beeinträchtigungen bei normaler Belastung (nach zunehmender Schwere). Bei Grad IV sind Symptome bereits in Ruhesituationen vorhanden. Eine unbehandelte KHK führt also zu einer zunehmenden Leistungsminderung, begleitet von Müdigkeit und Erschöpfung. Zudem besteht ein Risiko für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen.

Entwickelt sich eine instabile Angina pectoris bzw. ein akutes Koronarsyndrom, kommt es zu einer drastischen Intensivierung der Beschwerden. Die Schmerzen treten dann häufiger und heftiger auf, die Phasen dauern länger an und bessern sich in Ruhe nicht mehr. In diesem Fall ist eine notärztliche Versorgung dringend erforderlich, um das Risiko eines kardialen Notfalls – wie dem Herzinfarkt – auszuschließen.

Mehr über LifeLink

Finden Sie jetzt die

Praxis in Ihrer Nähe!

Wir sind überzeugt, dass die Medizin von morgen anders aussehen sollte. Wir sehen den Menschen im Mittelpunkt exzellenter Medizin.

Diagnostik bei Verdacht auf koronare Herzkrankheit

Wichtige Fakten auf einen Blick:

- Die Anamnese kann mitunter schon Grundlage einer Verdachtsdiagnose sein.

- Bildgebende Verfahren liefern wichtige Informationen zur Risikoeinschätzung.

- Die Koronarangiographie ist der Standard zur Darstellung der Gefäße.

Für die Diagnostizierung der KHK spielt die Bildgebung eine zentrale Rolle. In der Regel beginnt die Suche nach den Ursachen der Symptome mit einer Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte). Es geht um die Art und Lokalisation der Beschwerden, deren Auslöser und Dauer sowie das Vorliegen von Risikofaktoren. Dabei spielt die Familienanamnese hinsichtlich vorliegender Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle.

Die Beschreibung der Symptome lässt häufig schon den Verdacht auf eine kardiale Ursache aufkommen. Laboruntersuchungen umfassen die Bestimmung von Parametern wie Blutzucker, Blutfetten (Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyzeride) sowie die Nierenwerte zur Erfassung von Risikofaktoren und Begleiterkrankungen.

Nichtinvasive diagnostische Verfahren

Zu den wichtigen Verfahren gehört das Elektrokardiogramm (EKG). Es kann in Ruhe oder als Belastungs-EKG durchgeführt werden und mitunter charakteristische Veränderungen bei einer KHK zeigen. Ein unauffälliges EKG bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass die KHK ausgeschlossen werden kann. Ultraschalluntersuchungen des Herzens (Echokardiographie) liefern der Herzmedizin (Kardiologie) Informationen zur Herzfunktion, zu Wandbewegungsstörungen und möglichen Komplikationen der KHK.

Die CT-Koronarangiographie hat sich gerade in der frühen Phase der Erkrankung als wichtige Standarduntersuchung etabliert. Die auf dem CT-Verfahren basierende Bildgebung ermöglicht mit Kontrastmittelunterstützung eine detaillierte Darstellung der Herzkranzgefäße, wodurch sich Stenosen erkennen lassen. Allerdings kann die Qualität der Ergebnisse unter anderem bei starker Gefäßverkalkung oder adipösen Patienten limitiert sein. Außerdem lässt sich der Koronarkalk-Score (Calcium-Score) bestimmen, der ein wichtiger Indikator für den Zustand der Gefäße ist. Allerdings kann er die Angiographie selbst nicht ersetzen.

Daneben stehen Kardiologen weitere Verfahren – wie die Stress-Echokardiographie unter medikamentöser oder körperlicher Belastung – zur Verfügung. Die Myokardszintigraphie ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, mit dem sich die Durchblutung des Herzmuskels bewerten lässt. Die Kardio-MRT ist eine Untersuchung, die eine Bildgebung mit hoher Auflösung bietet und ohne Strahlenbelastung auskommt. Daher kommt sie unter anderem bei Patienten zum Einsatz, bei denen auf den Einsatz eines Röntgenkontrastmittels verzichtet werden muss.

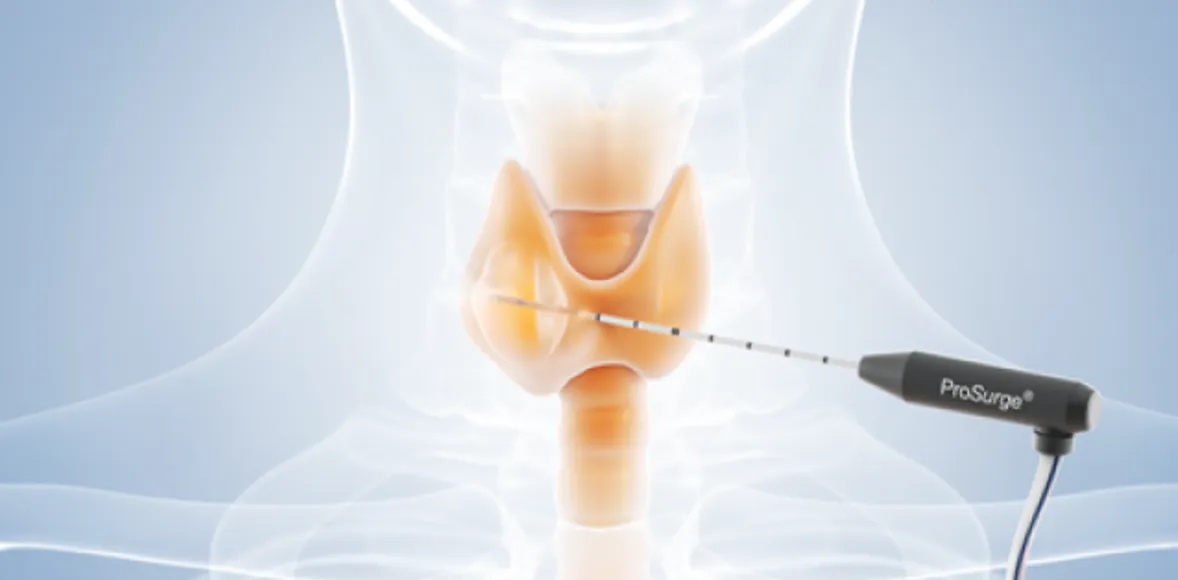

Invasive Koronarangiographie

Die invasive Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung) ist nach wie vor eines der zentralen Untersuchungsverfahren bei der stenosierenden KHK. Dabei wird ein dünner Katheter über die Leisten- oder Handgelenksarterie bis zu den Herzkranzgefäßen vorgeschoben. Nach Gabe eines Kontrastmittels werden die Koronararterien unter Röntgendurchleuchtung dargestellt. Die Untersuchung erlaubt eine Beurteilung von Lokalisation, Ausmaß und Schweregrad der Stenosen. Das Verfahren hat den Vorteil, bei Bedarf über den Katheter direkt eine Behandlung von erkannten schweren Stenosen einleiten zu können.

Termin für Radiologie und Nuklearmedizin – mit unserem LifeLink-Buchungstool online direkt reservieren

An allen LifeLink-Standorten sind jeden Tag hochspezialisierte Fachärzte und Praxisteams im Einsatz, um unseren Patient die bestmögliche Versorgung in den Fachbereichen der Radiologie, der Nuklearmedizin und der Strahlentherapie zu bieten. Sowohl bei Standarduntersuchungen als auch in der Spezialdiagnostik kommen bei LifeLink nur modernste Geräte und hochpräzise Untersuchungsprotokollen zum Einsatz und unser exzellent ausgebildetes Praxispersonal gewährleistet eine Betreuung, bei der die Bedürfnisse der Patienten im Mittelpunkt stehen. Für die flexible Vereinbarung von Terminen am nächstgelegenen LifeLink-Standort steht unser intuitives Online-Buchungstool rund um die Uhr zur Verfügung – einfach, schnell und direkt.

Behandlung der koronaren Herzkrankheit

Wichtige Fakten auf einen Blick:

- Die Therapie umfasst die medikamentöse Behandlung und die Lebensstilmodifikation.

- Bei ausgeprägten Stenosen kommt eine Revaskularisation in Betracht.

- Eine komplette Heilung ist gegenwärtig noch nicht möglich.

Bei der Behandlung einer KHK stehen zwei Therapieziele im Mittelpunkt: Eine Verbesserung der Prognose (kardiovaskuläre Ereignisse wie den Herzinfarkt oder den plötzlichen Herztod verhindern) sowie die Linderung der Symptomatik. Im Ergebnis verbessern sich die Lebensqualität und die körperliche Belastbarkeit des Patienten.

Die Therapie beruht auf einer medikamentösen Basis, die gegebenenfalls um invasive Verfahren ergänzt wird. In der medikamentösen Behandlung sind verschiedene Wirkstoffgruppen im Einsatz.

- Thrombozytenaggregationshemmer wie Acetylsalicylsäure (ASS, Verringerung des Risikos von Blutgerinnseln)

- Statine senken das LDL-Cholesterin (Stabilisierung der Plaques, bei Unverträglichkeit oder unzureichender Wirkung Ergänzung mit Ezetimib oder PCSK9-Hemmern)

- Betablocker zur Verringerung der Herzfrequenz (und Absenkung des Sauerstoffbedarfs im Myokard)

- ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker wirken blutdrucksenkend

Weiterhin zielt die Therapie auf eine Reduzierung der Risikofaktoren ab. Dazu gehören ein Rauchstopp, regelmäßige körperliche Aktivität (Ausdauer- und Krafttraining), die Einhaltung einer ausgewogenen Ernährung sowie eine Gewichtsnormalisierung (bei Übergewicht) und Stressreduktion. Wichtig ist, dass Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus oder Bluthochdruck in das Behandlungskonzept einbezogen werden.

Bei fortbestehender Symptomatik trotz optimaler medikamentöser Therapie oder bei Hochrisikosituationen kann eine Revaskularisation (Wiederherstellung der Durchblutung) indiziert sein. Die perkutane Koronarintervention (PCI) erfolgt über einen Herzkatheter, bei dem verengte Gefäßabschnitte mit einem Ballon (Ballondilatation) aufgedehnt werden. Der Einsatz eines Stents (Gefäßstütze) soll den Wiederverschluss vermeiden.

Eine weitere Möglichkeit ist die aortokoronare Bypass-Operation (ACB). Damit wird eine Umleitung um die verengten Gefäßabschnitte gelegt (unter Einsatz körpereigener Gefäßelemente). Die Bypass-Operation wird besonders bei einer Mehrgefäßerkrankung, einer Hauptstammstenose und bei Patienten mit Diabetes mellitus in Erwägung gezogen. Die Atherosklerose lässt sich mit diesen Maßnahmen indes nicht aufhalten. Allerdings ist eine Linderung der Symptome und die Verbesserung der Prognose möglich.

FAQ zur koronaren Herzkrankheit: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie hoch sind die Heilungschancen bei der koronaren Herzkrankheit?

Eine vollständige Heilung der KHK ist mit den derzeitigen Methoden der Medizin nicht möglich. Die zugrunde liegende Atherosklerose ist ein chronischer Prozess, der sich auch medikamentös nicht rückgängig machen lässt. Die Prognose hängt wesentlich von einer frühzeitigen Diagnosestellung, der konsequenten Behandlung der Risikofaktoren und einer Lebensstilmodifikation ab. Bei Bedarf kann durch eine Revaskularisation das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.

Kann ich eine koronare Herzkrankheit am Blutdruck oder an der Herzfrequenz erkennen?

Eine KHK lässt sich nicht direkt über den Blutdruck oder die Herzfrequenz erkennen. Diese Werte sind zu unspezifisch. Entsprechende Instrumente können Herzfrequenz, Blutdruck und ein Ein-Kanal-EKG zwar messen, erkennen aber Durchblutungsstörungen des Herzmuskels oder den Herzinfarkt als Komplikation nicht. Die genannten Parameter eignen sich aber zur Früherkennung kardialer Probleme wie Herzrhythmusstörungen oder einer beginnenden Hypertonie.

Wird die koronare Herzkrankheit durch Erbkrankheiten beeinflusst?

Es gibt einige genetische Einflussfaktoren, die die Entwicklung einer KHK begünstigen können. Dazu gehört zum Beispiel die familiäre Hypercholesterinämie, die als autosomal-dominante Erbkrankheit zu erhöhten LDL-Cholesterinwerten führt.

[1] Robert Koch Institut, Koronare Herzkrankheit: Sterblichkeit, online verfügbar unter: Link (Datum des letzten Zugriffs: 07.10.2025).

[2] Jurisch D, Laufs U. Chronisches Koronarsyndrom, Neuklassifikation der stabilen koronaren Herzkrankheit [Chronic coronary syndrome: New classification of stable coronary artery disease]. Internist (Berl). 2021 Jan;62(1):47-57. German. doi: 10.1007/s00108-020-00910-0. PMID: 33258983.